Fach-Chinesisch

Hello Africa, tell me how you doin’

So klang Vocoder mal ganz früher, als Musik noch auf Daten-Kassettenrecordern gemacht wurde. Der schwedische Produzent Denniz PoP mogelte sich in diesem Intro zum Dr.-Alban-Album in die Musikgeschichte hinein. Der Mann produzierte Ace of Base, Dr. Alban, die Backstreet Boys, Leila K., Rednex und Robyn, und immer fand er die Verbindung zu den Massen. Der schwedische DJ, Remixer, Produzent und Komponist Dag Krister Volle starb im Alter von 35 Jahren an Prostatakrebs.

Warum ich hier regelmäßig Kassettenrecorderschnipsel veröffentliche, hat niemand Geringeres als Rainald Grebe mal äußerst treffend beschrieben:

… heißt eine Soße, die zu Kartoffeln gegessen wird. Sie war ursprünglich ein typisches „Arme-Leute-Essen“, denn auch die einfachen Beamten waren relativ arm. In die Sauce kamen daher oft auch Speisereste. [Quelle: Lexikon]

Gab es früher bei uns auch regelmäßig, wenn’s mal schnell gehen musste. Scheint in Nordostdeutschland recht verbreitet gewesen zu sein, besonders offenbar in Berlin und im Anhaltinischen. Nur eben statt unter dem offenbar recht bekannten Terminus „Beamtenstippe“ unter dem Namen „Beamtentitsche“. Letzterer ist bei Fa. Gugel bislang ausschließlich in einer Schwarz-Weiß-Reklame der Speisegaststätte „Schützes Jägerstube“ in Calbe an der Saale aktenkundig geworden. Die Region scheint es offenbar recht deftig zu mögen, gibt es dort zum Sonntags-Brunch doch auch Bollentitsche und Calbenser Zwiebelsteak, abgerundet durch das Zwiebel-Speckkuchen-Dessert (Quelle: PDF, Sommerausgabe 2010 des Calbenser Blatts, Seite 15)

Auf der schönen Seite „Kochen mit Hartz IV“ gibt’s das Rezept – unterlegt mit Henry-Maske-Musik – nochmal als „Beamtenditsche“. Aber auch hier: Nur ein Gugeltreffer. Schlimm, das.

Die verdienten Küchenkräfte von ErichsErbe.de haben das mal nachgekocht, das Rezept gibt’s hier oder eben in einer Netzkochecke Ihrer Wahl unter dem Suchwort Beamtenstippe; aber eben nicht unter Beamtentitsche. Der Youtube-Kanal heißt Ostdeutschkochen:

Apropos ostdeutsch kochen: Sebastian Saumselig Fiebrig hat für die deutsche Dependance von Buzzfeed mal eine Woche lang eben jenes getan, geknipst und aufgeschrieben, und hier ist das Ergebnis. Und Caspar Leitmedium Mierauf fragt an dieser Stelle, wie ein original DDR-Frühstück ausgesehen hat. Und dabei hat er offenbar schon einen Kollektiv-Irrtum aufgedeckt.

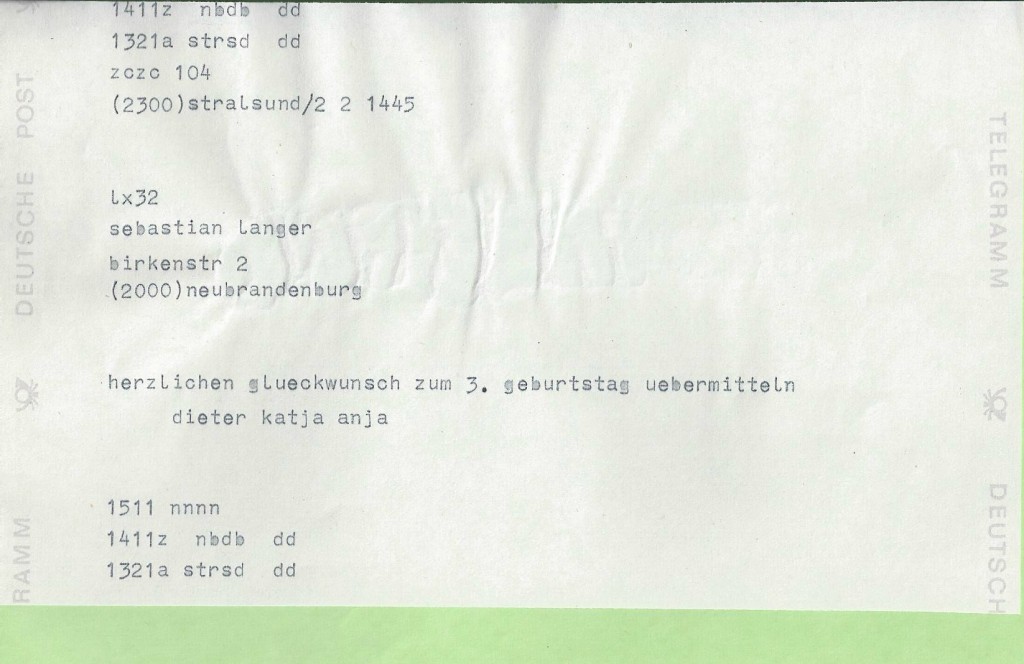

So wurde 1980 zum Geburtstag gratuliert

Jawoll, mit einem gepflegten Geburtstagstelegramm. Für die Jüngeren: Das ist das, was ihr heute dem Jubilar in seine Facebook-Chronik pinselt. Die findet man allerdings nicht in 35 Jahren beim Aufräumen wieder, schätze ich mal.

Aber wer weiß …

SM 69 just married

Ich muss zugeben: Ich habe mich bis heute nicht erholt.

Dieses Geständnis wurde jüngst von José Maria Marin abgelegt, dem Präsidenten des brasilianischen Fußballverbandes; und der Mann redet von einem Fußballspiel, das jetzt schon mehr als 250 Tage zurückliegt. Die bereits mit dem Abpfiff legendäre 1:7-Niederlage Brasiliens gegen Deutschland im WM-Halbfinale hat viele Menschen beeindruckt, und so verwundert es wenig, dass bereits ein ganzes Buch einem einzigen Fußballspiel gewidmet wurde.

Christian Eichler saß am 8. Juli 2014 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Belo Horizonte auf der Tribüne. Mit “7:1 – Das Jahrhundertspiel” hat er das geschafft, was an jenem Tag den meisten Zuschauern vor Ort und an den Bildschirmen noch misslungen ist: Etwas noch nie Dagewesenes, etwas historisch Einmaliges angemessen in Worte zu fassen. Und angemessen meint hier vor allem: ausführlich, fast 300 Buchseiten hat Eichler zu dem Rasendrama geschrieben.

Handwerklich ist das sehr geschickt gemacht. Statt dröger Kapitel gliedert sich “7:1” in Spielminuten, wobei nicht alle 90 dabei sind, manche sind ausschweifend, manche nur einen Absatz lang. Mit diesem Kniff umschifft der Sportjournalist die Gefahr, sich in den vielen famosen Anekdoten zu verlieren, die er zu dieser Partie zu erzählen weiß. Denn immer, wenn Eichler manchmal doch etwas zu sehr ins fußballliterarische Dauerdribbling abgleitet, kommt schon die Grätsche in Form der nächsten Minute – und Leser wie Autor sind wieder beim Spiel.

Das wird in all seinen jetzt schon so oft wiederholten Stationen unaufgeregt nacherzählt: Von der schnellen deutschen Führung über diese unglaublichen vier Tore in sechs Minuten bis hin zum brasilianischen Ehrentreffer in der Schlussminute. Eichler widmet sich den Geschichten der deutschen Akteure ebenso wie denen der Turniergastgeber, er macht Ausflüge in die Fußballgeschichte, in die Statistik und natürlich in die Psychologie, wenn er erste Reaktionen auf diese sportliche Unerhörtheit detailreich beschreibt.

Das geht nicht immer ganz ohne Pathos ab, bereitet aber dadurch profunden Fußballkennern wie Gelegenheitsguckern gleichermaßen Lesespaß. An einem Rutsch durchlesen muss man die 288 Seiten nicht, man kennt schließlich das Ende. Besser zu verdauen ist dieser Roman von einem Fußballspiel, liest man ihn Stück für Stück, immer mal ein paar Kapitelchen auf einmal. So wirkt diese 90 Minuten dauernde Unerhörtheit gleich viel nachhaltiger.

Seinen wahren Wert dürfte „7:1. Das Jahrhundertspiel“ allerdings erst in vielen, vielen Jahren zeigen. Dann nämlich, wenn die nächste und übernächste WM gespielt und die nächsten Weltmeister ermittelt sind. Wenn das Turnier 2014 längst ein Teil der Sportgeschichte geworden ist und all jene, die dann immer noch genau wissen werden, was sie am 8. Juli 2014 gemacht haben, nochmal genau nachlesen möchten, was für ein außergewöhnliches Fußballspiel jenes WM-Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland gewesen ist.

* * *

Schon etwas früher, im Dezember 2014, hatte Oliver Wurm (hier ein sehr interessantes Interview mit ihm) ein ähnliches publizistisches Konzept in die Tat umgesetzt. Zum Einszusieben produzierte er ein ganzes Sonderheft seiner Reihe „‘54 ’74 ’90 (’14)“ mit dem schlichten, aber wahren Titel „Mehr als ein Spiel“.

Dessen Vorteil ist vor allem optischer Natur – natürlich. Großartige Bilder, Tränen, Tore, Tragik; da kann Christian Eichler noch so kunstvolle Sprachvolten schlagen, den weinenden David Luiz und den sich kaum noch über das nächste Tor freuen könnenden Toni Kroos muss man einfach gesehen haben.

Überhaupt der Kroos. Im großen Interview agiert er mit demselben pommerschen Gemüt wie auf dem Feld: Kein Wort zuviel, Gefühle zeigt man ohnehin viel zu oft, und aufregen können andere sich besser. Dafür sitzt dann auch fast jeder Satz, Selbstbewusstsein trieft aus jeder zweiten Antwort, ohne dabei allzu arrogant zu klingen.

Im Gegensatz dazu Dante, der zweite Interviewpartner. Der hat noch ordentlich zu knabbern und es ist kein Zufall, dass die Umstände des Interviews fast genauso interessant zu lesen sind wie die Antworten selbst, bei denen man wiederholt ein leises Seufzen mitzulesen glaubt.

Auf 54749014.de sind alle WM-Hefte von Oliver Wurm als E-Paper erhältlich.

Charlotte wollte schon immer mal einen eigenen Beitrag ins Blog stellen. Jetzt ist es soweit – schon zum zweiten Mal. Nach „Das Experiment“ geht es heute um Herrn Schmitt. Viel Spaß!

Herr Schmitt bemerkte eines Tages, dass sein Name rückwärts viel besser klang. Er meldete sich bei der Stadt mit dem Namen Tumleh Ttimhcs aus der Eßartstpuah 17 an. Beim Zahnarzt machte er einen Termin unter diesem Namen. Das fühlte sich gut an, einen neuen Namen – eine neue Persönlichkeit! Überall hielt man ihn für einen interessanten, weit gereisten Menschen aus der Mongolei, aus Moldawien oder gar aus Marokko …

Helmut Schmitt fühlte sich gut! So ging das erst einmal weiter, ohne das jemandem auffiel, dass er im Prinzip weg war mit seiner alten Persönlichkeit. Eines Mittwoch Morgens klingelte es. Tumleh alias Helmut war noch im Bademantel, welcher auch noch babyblau mit aufgedruckten Autos war.

Er ging fluchend zur Tür, und als sie geöffnet war, erkannte er seine Mutter. Sie sah nicht verändert aus. Helga – so hieß seine Mama – war immer noch die nicht gut sehende, tüchtige, aber trotzdem liebenswerte alte Frau.

Sie fragte zögernd, aber eindringlich:

„Wo ist mein Sohn?“

Tumleh wollte sie aber noch ein bisschen zappeln lassen.

„Ich weiß es nicht, ich wohne hier erst maximal zwei Monate, aber wie unhöflich, kommen Sie doch rein!“

Als Helga reinkam, erkannte sie langsam die Möbel und Dekostücke und wusste, dass sie reingelegt wurde. Sie ärgerte sich, dass sie sich nicht früher eine neue Brille besorgt hatte.

Bei Kaffee und Kuchen erklärte Helmut ihr, dass er eine neue Persönlichkeit angenommen hatte. Leider hatte er auch schon Stress mit den Nachbarn gehabt, weil diese schon misstrauisch geworden waren. Als seine Mutter dies hörte, verlangte sie:

„Sei doch einfach wieder Helmut Schmitt anstatt Tumleh Ttimhcs.“

Aber darauf erwiderte ihr Sohn, dass er sich schon an alles Neue gewöhnt habe und er Tumleh viel besser fand als Helmut.

Er redete so lange auf Helga ein, bis sie beschlossen, dass er sich erst einmal umziehen und sie danach nach einer Lösung suchen würden. Sie aßen gemeinsam und gingen dann ins Bett. Und da kam Helga die rettende Idee …

Drei Monate später war es so weit: Sie zogen in ein kleines Dorf, wo sie alle beide in einem kleinen, schnuckeligen Häuschen wohnen sollten. Helmut konnte so seine neue Persönlichkeit ohne unnötiges Aufsehen wieder annehmen, und seine Mutter konnte ihn immer kontrollieren. Außerdem sehnte sie sich schon länger nach einem bisschen der familiären Gesellschaft. Alle hielten ihn wieder für einen wohlerzogenen, wohlhabenden Mann von Welt.

Tumleh bekam eine hübsche, freundliche Frau, die Helmut für das liebte, was er war. Sie hieß Adlaremse Ttimhcs. Oder auch Esmeralda Schmitt. Und eines sage ich euch, sie bekamen schnell zwei süße kleine Kinder, und somit wurde Helga Oma. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Freude im Hause Ttimhcs verursachte. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.

(Ich habe drauf verzichtet diesen Text rückwärts zu schreiben, okay, oder? Hättet ihr’s geschafft?

Liebe Grüße, Eure Charlotte.)

Ode an den Rocker aus Hohenmocker

Also fuhren wir am Wochenende zum Auswärtsspiel. Auf der Rückfahrt kamen wir durch ein hübsches Dorf bei Demmin namens Hohenmocker. Und Heinrich befand das Wort für interessant und begann sofort damit, die Reimmaschine anzuschmeißen. Bis wir schließlich zu Hause angekommen waren, hörten wir nicht mehr auf mit der Reimerei. Und sowas kommt dann dabei raus.

Es lebte einst ein Rocker

im schönen Hohenmocker.

Der saß stets auf ’nem Hocker,

und trank in Ruhe sein Mokka.

Er trug Camouflage-Knickerbocker.

und er war ein richtiger Zocker.

Zockte Skat da auf seinem Hocker,

trank Mokka und schleckte ein Nogger.

Der Rocker zockte recht locker

auf dem Hocker in Hohenmocker.

Und zum Mokka aß er ’ne Bocker

und hörte ganz leise Joe Cocker.

Der Rocker mochte Joe Cocker,

denn der rockte immer so locker,

nicht so wie Greg Focker beim Stock-Car

oder der Rocker aus Hohenmocker.

Im Winter verschwand dann der Hocker.

Der Rocker trank auch nicht mehr Mokka,

sondern Grog zu ’nem Croque und ’ner Bocker –

und am Abend ein paar Betablocker.

Der Rocker wurde zum Jogger.

Der Zocker verschwand wie der Hocker.

Kein Stock-Car mehr, und auch kein Mokka.

Es wurde dunkel in Hohenmocker.

Es lebte ein alter Ex-Rocker

im verschlafenen Hohenmocker.

Doch dann verbrannte er seinen Hocker

und trank pathetisch den letzten Mokka.

Denn es war gestorben Joe Cocker.

Und das war für den Rocker ein Schocker.

Er joggte, in der Hand noch ’ne Bocker,

um den Schwanenteich von Hohenmocker.

Dabei fühlte er sich nicht locker,

sondern eher wie Greg Focker beim Stock-Car.

Er dachte: ,Wie wär’ jetzt Joe Cocker?

Wär’ der auch so’n erbärmlicher Jogger?‘

Er verneinte die Frage, und Hoppla!

war er wieder der lockere Rocker!

Er versammelte ganz Hohenmocker

um die brennende Reste vom Hocker.

Es gab Nogger und Bocker und Mokka.

Und der Rocker von Hohenmocker

(eigentlich hieß der Mann Jens)

sang dazu laut

„With a Little Help from My Friends“.

Charlotte schreibt: Das Experiment

Charlotte wollte schon immer mal einen eigenen Beitrag ins Blog stellen. Jetzt ist es soweit. Sie schrieb und knipste, ich half und bloggte. Et voilà!

Es war Samstag Abend, ich kam nach Hause. Das Erste, was ich bemerkte, war, dass es nach Essen roch. Ich ging in die Küche und da fiel es mir wieder ein: Papa wollte doch kochen! Ich begrüßte erst einmal alle und ging dann in die Küche zurück, wo ich erfuhr, welches Essen heute auf den Tisch kommen sollte: Königsberger Klopse und zum Nachtisch Himbeer- und Waldmeisterschaum. Mmmmhhhhhh!!!

Vati bat mich und Luise den Abendbrotstisch zu decken. Ich versuchte ihn schnell, aber schön zu machen, denn wir wollten vor dem Essen noch spielen. Das klappte dann aber doch nicht, denn kaum waren wir fertig, stand das Essen schon auf dem Tisch (was ich gar nicht so schlimm fand, weil ich schon ein leichtes Magengrummeln verspürte). Also aßen wir erstmal. Die Kartoffeln waren toll, das Buttergemüse ebenfalls, die Klopse waren lecker, und die Soße war ein wahrer Genuss – obwohl sie ziemlich stückig war.

Danach kam das Dessert; der Schaum. Wie sich herausstellte, hatte Papa ihn zu lange im Kühlschrank gelassen, wodurch es eine leicht eisähnliche Konsistenz entwickelte. Ich fand dies aber gar nicht schlimm, denn Eis mag ich auch! Es war so lecker, dass ich gleich von beiden Sorten eine Schale verdrückte. Das war gut!

So, jetzt war ich satt und ging in mein Zimmer, um ein bisschen zu spielen. Nach kurzer Zeit aber guckte ich aus meiner angelehnten Tür heraus und ging zu meinem Papi. Der stand nämlich vor dem Herd und rührte irgendwas um, was mich leicht verwunderte, denn wir hatten ja schon gegessen. Als ich ihn daraufhin ansprach, sagte er in der wohlbekannten Papistimme: „Für den Nachtisch war eigentlich noch eine Schokosoße vorgesehen, die ich ganz vergessen habe.“ Daraufhin fragte ich: „Aber was willst du jetzt damit anstellen?“ Er sagte, dass er genau das nicht wüsste.

Da fiel mir plötzlich etwas ein: „Wie wär’s denn, wenn wir die Schoki rausstellen, denn man sagt doch immer, dass Schokolade bei geringer Temperatur hart wird, und dann hätten wir unsere eigene!“ Vati fand die Idee auch gut, und so legten wir ein Backblech mit Backpapier aus und gossen die warme Soße darauf. Wir legten noch ein anderes Blech drauf, und Mama brachte das Experiment nach draußen.

Das Blöde daran war nur das Warten! Als ich einschlief, dachte ich kurz noch an die Schoko, die da draußen bei minus null Grad liegen musste. Dann war ich auch

schon eingeschlafen.

Am nächsten Tag schliefen wir aus. Aber vor dem Frühstück wollte ich nun endlich wissen, ob das Experiment geglückt sei. Wie sich herausstellte, hat es eine Konsistenz von Nutella angenommen. Das fand ich aber auch nicht schlimm. Ich fragte Mama, ob ich die Masse in eines der alten, ausgewaschenen Marmeladengläser füllen dürfte, und sie sagte ja.

Ich hatte die Schokolade also in ein Glas gefüllt. Da bemerkte ich was: Das Glas hatte noch kein Etikett! Ich bastelte noch schnell eins aus einem quadratischen, kleinen Blatt und klebte es drauf. Danach stellte ich das nun vollständige Glas auf den Frühstückstisch, und allen hat die Schokolade geschmeckt.

Das Experiment war geglückt, nur ein bisschen anders als gedacht!